|

Если посмотреть на Россию с высоты птичьего полета, она как сеточкой покрыта святыми местами. Мы горячо почитаем

батюшку Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского, оптинских старцев… Но в XX веке Россия явила миру

столько святых, сколько не было за все века до этого. Практически каждый уголок нашей страны освящен подвигом жизни

новомученика. Что же это такое – пойти на муки ради своей веры, можно узнать на примере расстрелянного в зловещем

37-м священника из Аромашево отца Михаила Красноцветова.

Если посмотреть на Россию с высоты птичьего полета, она как сеточкой покрыта святыми местами. Мы горячо почитаем

батюшку Серафима Саровского, преподобного Сергия Радонежского, оптинских старцев… Но в XX веке Россия явила миру

столько святых, сколько не было за все века до этого. Практически каждый уголок нашей страны освящен подвигом жизни

новомученика. Что же это такое – пойти на муки ради своей веры, можно узнать на примере расстрелянного в зловещем

37-м священника из Аромашево отца Михаила Красноцветова.

O нем я узнала совершенно случайно,

хотя, как известно, у Бога случайностей не

бывает. 30 апреля 2010 года, в последний

день творческой командировки в Аромашево,

мне позвонила местный краевед, бывшая

директор средней школы В.А. Серенкова.

Что называется «вдогонку», перед самым

отъездом, она передала несколько листов:

«Возьмите, пожалуйста, посмотрите дома.

Эту информацию про репрессированного

священника, отца Михаила Красноцветова,

который служил в храмах нашего района, я

«вытащила» из интернета».

«Листочки», которые мне передала Вера

Андреевна, оказались распечаткой интервью

протоиерея Павла Красноцветова, настоятеля Казанского собора Санкт-Петербурга.

Он родился 10 января 1932 года в селе

Аромашево, Тюменской области. По отцу

был из старинного священнического рода

Красноцветовых. Его дед, Михаил Григорьевич, родился в Калуге в 1885 году. Окончив

Калужскую духовную семинарию, поступил

на юридический факультет Московского

университета. В 1906 году стал служить адвокатом в судебной камере на Таганке. В

жены выбрал девушку, как тогда говорили,

«своего рода», дворянку Марию Николаевну

Давыдову. Ее отец заведовал московской

конкой при Департаменте почт. Марию учили

французскому и манерам, принятым в светском обществе. Уроки игры на фортепиано

преподавал итальянский профессор. В 1908

году у Красноцветовых родился первенец –

Гриша (отец батюшки Павла). В 1916 году

Михаила Григорьевича перевели в г. Меленки

Владимирской губернии, в 1919 г. – в г. Гусь

Хрустальный этой же губернии.

Спокойное течение жизни перевернула

грянувшая революция. Чтобы спасти семью

с четырьмя детьми от голода, Красноцветовы решили перебраться в спокойную, сытую

Сибирь. Но, как оказалось, убегали из огня,

да попали в полымя. В 1920 году они обосновались в селе Кротово. Юридические

услуги Михаила Григорьевича никому не

требовались, потому что творилась сплошная

анархия: белые придут – грабят, красные –

тем же занимаются. Михаил Григорьевич, с

детства знавший церковную службу, съездил

в Тобольск, где его рукоположили. В 1931

году отца Михаила арестовали первый раз и

по печально знаменитой 58 статье «Измена

Родине» осудили на 5 лет лагерей.

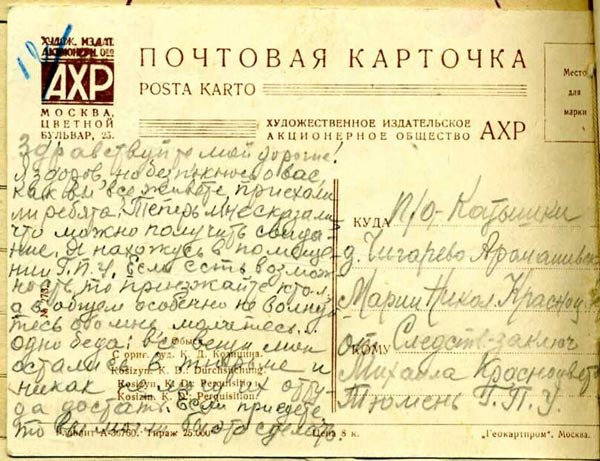

Сделав запрос в архив Тюменского ФСБ,

я смогла познакомиться с делом репрессированного аромашевского священника. 26

июня 2010 года в газете «Тюменская область сегодня» была напечатана статья «Молитвенник за Аромашевский край». Спустя

месяц ишимский краевед Григорий Крамор,

отправляясь по делам в северную столицу,

передал газету со статьей отцу Павлу. В

октябре 2010 года в Тюмень прилетел его

сын, тоже священник, настоятель православного храма в честь иконы Божией Матери

«Скоропослушница» Московской Патриархии

в г. Роттердаме отец Григорий Красноцветов.

Оказалось, что среди прихожан отца

Григория есть семья тюменцев Ческидовых,

близких друзей старейшего тюменского

священника отца Валерия Гордеева. Они

перебрались в Европу на постоянное место

жительства в лихие 90-е. Отец Валерий с

матушкой не раз бывали в гостях у Ческидовых в Голландии и познакомились с семьей

настоятеля, Красноцветовыми. Как-то просматривая «Книгу расстрелянных», изданную

Р.С. Гольдбергом, отец Валерий наткнулся

на знакомую фамилию «Красноцветов», позвонил в Роттердам и узнал, что прадед отца

Григория, священник Всехсвятской церкви

г. Тюмени отец Михаил, действительно был

расстрелян в 1937 году. Осенью 2002 года

отец Павел с матушкой Лидией прибыли в

Тюмень, чтобы посетить могилку расстрелянного деда Михаила Григорьевича.

Побывали в Знаменском соборе, где в

1937 году была пересыльная тюрьма, во

Всехсвятской церкви, где служил его дед и

куда маленьким мальчиком его водила на

службы бабушка, матушка Мария. В скорбном

молчании постояли и с молитвой поклонились

у памятного знака на месте здания НКВД, где

в подвале приводились в исполнение приговоры ВМН (сейчас на этом месте располагается

библиотека ТюмГУ). Расстрелянных хоронили

в общей могиле на Затюменском кладбище, на

месте снесенной часовни (сейчас территория

асфальтового завода). В 1996 году здесь была

сооружена памятная стела, сложенная из 2194

кирпичей разрушенного здания НКВД – по

числу расстрелянных. На траурной ленте из

черного лабрадора по-русски, по-татарски и по

латыни вырублены слова: «Никогда больше».

Два протоиерея, Павел и Валерий, отслужили

панихиду у памятного знака, певчими были

матушки.

Побывали в Знаменском соборе, где в

1937 году была пересыльная тюрьма, во

Всехсвятской церкви, где служил его дед и

куда маленьким мальчиком его водила на

службы бабушка, матушка Мария. В скорбном

молчании постояли и с молитвой поклонились

у памятного знака на месте здания НКВД, где

в подвале приводились в исполнение приговоры ВМН (сейчас на этом месте располагается

библиотека ТюмГУ). Расстрелянных хоронили

в общей могиле на Затюменском кладбище, на

месте снесенной часовни (сейчас территория

асфальтового завода). В 1996 году здесь была

сооружена памятная стела, сложенная из 2194

кирпичей разрушенного здания НКВД – по

числу расстрелянных. На траурной ленте из

черного лабрадора по-русски, по-татарски и по

латыни вырублены слова: «Никогда больше».

Два протоиерея, Павел и Валерий, отслужили

панихиду у памятного знака, певчими были

матушки.

После поездки родителей отец Григорий

дважды делал запрос в Тюменское ФСБ,

чтобы ему разрешили познакомиться с делами репрессированного прадеда, но ответа

не было. Тогда отец Валерий обратился к

Рафаэлю Соломоновичу Гольдбергу, чтобы

«по своим каналам» автор «Книги расстрелянных» ускорил дело. И в это же время,

так совпало, в августе 2010 года Григорий

Крамор передал отцу Павлу мою статью в

газете, где я слово в слово переписала допрос его деда в 1931 году.

Журналист имеет право знакомиться с

делом только через 75 лет после его закрытия, на родственников это условие не распространяется, поэтому отцу Григорию сделали копию дела за 1931 и 1937 годы.

Только за три дня, с 27 по 30 июля, по

«разнарядке» было арестовано не менее

1000 человек. Невинных людей представляли

членами несуществующих контрреволюционных организаций. Долго не «чикались», уже

10 октября 1937 года Тройкой Омского НКВД

приговорены были к высшей мере наказания

671 человек, среди них был и священник

Михаил Красноцветов. Приговор привели в

исполнение 12 октября 1937 года. Из дела

видно, что даже под пытками отец Михаил

не признал свою вину в контрреволюционной

деятельности и никого не оговорил. «Это

является основанием для канонизации в

лике новомучеников», – сказал тогда, осенью

2010 года, отец Григорий. Сейчас копия дела

репрессированного священника отца Михаила

Красноцветова находится в Комиссии по

канонизации Патриархии. Остается только

ждать и надеяться, что вскоре можно будет

служить не панихиды по убиенному иерею

Михаилу, а просить его молитв и заступничества за нас перед Престолом Божиим.

На прощание отец Григорий подарил мне

книгу воспоминаний членов семьи священника М.Г. Красноцветова «В руку Твоею

жребий мой».

Незадолго до смерти, чувствуя близкую

кончину, вдова отца Михаила написала для

своих детей воспоминания. Несколько слов

о самой матушке Марии.

Мария Николаевна Красноцветова

родилась в 1879 году в Москве в семье

обедневших дворян Давыдовых. Окончив

пансион благородных девиц и музыкальное

училище Видлера, работала в детском приюте

А.А. Бахрушина. В 1907 году вышла замуж

за Михаила Григорьевича Красноцветова.

В 1920 году вместе с мужем и четырьмя

детьми уехала в Сибирь. Зимой 1932 года

была арестована НКВД как жена священника

и провела несколько месяцев в Тюменской

тюрьме. После вторичного ареста и расстрела мужа в 1937 году выехала из Тюмени

в г. Пушкин Ленинградской области. В 1942

году эвакуирована с детьми в г. Исилькуль

Омской области. С 1945 года проживала в

Загорске. В 1971 году, незадолго до смерти, приняла монашеский постриг с именем

Мария, в честь преподобной Марии Египетской. Прожив почти 93 года, скончалась от

инсульта 25 июля 1972 года в Загорске.

Отрывки из книги «В руку Твоею жребий мой» я предлагаю вашему вниманию.

«В руку Твоею жребий мой»

– Благослови, Господи, и помоги мне

грешной записать все, что сохраняет благодарная память моя, – писала на склоне

лет, в 1970 году, пожилая женщина. – Все

случаи великих и чудных благодеяний Твоих,

на мне грешной явленных.

– Благослови, Господи, и помоги мне

грешной записать все, что сохраняет благодарная память моя, – писала на склоне

лет, в 1970 году, пожилая женщина. – Все

случаи великих и чудных благодеяний Твоих,

на мне грешной явленных.

Не для упражнений в художественном

слове собираюсь писать я эти воспоминания, а, чувствуя приближающийся конец моего земного странствия, хочу оставить вам,

дорогие мои детки, то, что когда-то глубоко

чувствовалось и сильно переживалось. Милостивый Господь дивным Промыслом Своим руководил, направлял и выводил из глубины скорбей, отчаяния и полной безвыходности положения…

Вспоминаю… Последние дни Первой мировой войны. Какой ужас охватывал душу, какая

безнадежность! Рушились все твердыни, все

расшатывалось, падало… и полная беспомощность, беззащитность! Душа еще не умела надеяться на помощь Божию, не умела молиться.

Разнузданные, безобразные толпы носились по улицам, орали, кого-то превозносили,

кого-то призывали громить, убивать. Интеллигенцию ненавидели больше всех, как бы в

отмщение за то, что она была возбудителем

всего безобразия. Как тяжело было на душе,

как жалко детей: и у них все ломалось, выходило из своих устоев.

Бедный мой Гриша, как любил он свою

гимназию, как рвался к знанию, все скомкалось, исковеркалось. Прибегает раз из

гимназии с горькими слезами: «Мама! Нас

выгнали из гимназии, и теперь будем учиться

в низшем училище!». Как было его утешить,

чем? Но все-таки убедила ходить куда

велели. Но случилось худшее – прибегает

взволнованный, раздраженный: «Не пойду

больше в эту поганую школу! Вот смотри!

Я выхватил из костра Евангелие и Закон

Божий, их жгли в кострах на дворе!». Что

было делать? И я сказала: «Не ходи больше».

…И он не пошел… Способнейший, умный

мальчик остался без образования. В школе

был какой-то ураган, учили главным образом

богохульству и отказу от семейных правил.

Все остальное было в забросе, грамотность

отсутствовала.

Теперь, когда это стало далеким прошлым, видно, как нужна была нам эта

встряска, как необходимы были эти удары

по больному самолюбию, по гордости бессмысленной, безумной… казалось, что все

идет, как и полагается, и мы во всем правы…

душа была в омертвении. Жизнь разумелась

только земная, только земное благополучие

и считалось настоящей жизнью. Господь открыл глаза на другую жизнь, единственную

истинную жизнь, которую мы так легкомысленно проводили, играя в карты, веселясь

на журфиксах, пикниках и тому подобное.

Стали учиться жить по-другому. От многого, что считалось необходимым, пришлось

отказаться. Прислуги не стало. Научилась

сама стирать, доить корову, мыть посуду.

Потребности сократились до минимума, чему

помог и наступивший вскоре голод. Трудно

было, ох как трудно! Но слава, слава Богу!

Тут и молитва стала являться. И о смерти

память приходить…

В 1919 году, когда родился Володя, мы

решили двинуться в Сибирь, где, по слухам,

люди еще не умирали с голода, где еще ели

чистый хлеб. Едем. О, эта ужасающая дорога

в товарном вагоне, продолжавшаяся полтора

месяца! Вспоминать страшно! И сейчас сердце сжимается тоской. Пять человек детей.

Тоскливые стоянки по 10-12 часов. Меняем

хлеб на свои пожитки. Устали, измучились.

Впереди полная, грозная неизвестность.

Ужасные слухи о реквизиции хлеба, скота…

и мы едем, может быть, опять голод и в

чужом месте, где ни единой души знакомой,

не говорю любящей. Сердце замирает от

страха, от предчувствия. Кто поможет, кто

даст силы все перенести? Самому старшему,

Грише, – 12 лет, младшему – один год. Боже,

умилосердись. Спаси нас, не дай погибнуть!

Наконец закончился путь по железной дороге.

До места еще 60 верст на лошадях. Наняли

очень примитивные экипажи – поставленные

на дровнях большие плетеные корзины, которые назывались пестерюхи. Уселись в эти

пестерюхи и покатили в село Кротово, где

отец должен был работать народным судьей.

Мороз сибирский, а детки мои в башмачках,

сшитых моими руками, замерзли…Несколько раз нам приходилось вылезать и бегать.

Чтобы согреться. Всему бывает конец, и это

мучение кончилось.

Приехали. Квартиры не было, остановились там, куда пустили. Об удобствах говорить не приходилось, но отогрелись, напились чаю с мягким сибирским хлебом. Отошло от сердца. Ребятишки повеселели. И

меня утешила мысль, что если такой хлеб

будем есть, жить можно. А солнышко везде светит, Господь сохранит, не пропадем!..

И Господь хранил. А пропасть, погибнуть

было сколько угодно случаев, что их и не

пересчитать. Народ кругом был черствый,

грубый, недружелюбный. Смотрели на нас с

недоверием. «А кто их знат, приехали каките!». Через два дня нашли квартиру у одной

вдовы Ольги, смотревшей на нас исподлобья,

очень недружелюбно и с некоторым страхом.

Кое-как разместились в двух маленьких комнатах. Живем. Отец пошел посмотреть свое

служебное помещение, «камеру», и пришел

в ужас от царившего там разгрома. Все

«дела»были изорваны на цигарки солдатами

проходивших по этой местности отрядов, принадлежавших то белым, то красным, то зеленым и еще каким-то авантюристам. «Камеру»

восстановить не было никакой возможности.

Отец написал в Москву – никакого ответа:

очевидно, окраины были предоставлены сами

себе. Там была своя буря. Продовольствие

нам никто не давал, пришлось приобретать

все в обмен на скарб.

Вдруг началось ужасное восстание: мужики не вынесли изъятия последних мешков

хлеба и пошли воевать. Ужас тот не передать. Не щадили и не разбирали ничего.

Советский служащий – значит враг! Перебили в селе, где мы жили, всех учителей и

служащих в сельсовете, арестовали и нашего

отца. Трудно изобразить мое отчаяние, мой

ужас. Мысль, что он больше не вернется,

леденила кровь. Куда идти, кого просить о

помощи? Один Господь и Пресвятая Дева…

Вот когда была молитва! Всю ночь мучилась,

бросаясь от окна к иконам. Утром смотрю,

идет отец и Гриша с ним. Когда он убежал,

я в скорби своей и не заметила. А он прибежал в сельсовет с криком: «Папа мой не

коммунист, пустите его!»; в это время туда

пришел наш сосед Сенченко, которому отец

дал какой-то юридический совет, очень помогший в его деле, и сказал: «Ребята, он

не коммунист, у него икон полный угол», и

они отпустили его. Ну, если бы не Господня

то была помощь, разве послушали бы они,

убивавшие всех, кто им казался «советским».

После этого началось настоящее междоусобие. Приехали «усмирители», и кровь

полилась рекой. Мы жили все время под

страхом смерти. Помню ужасный день. Было

настоящее сражение с пулеметами. «Усмирители» взяли верх, мужиков выбили из села.

Мы сидели в подвале. Читали попеременно

акафисты Господу Иисусу Христу и Божией

Матери. Дети прижались друг к другу, страх

и ужас сковали все чувства, один только

вопль: «Спаси, помилуй, Господи! Защити,

укрепи, укрой!..». К утру стихли выстрелы.

Ждем, что будет с нами… Отец бледен как

стена, я не лучше. Вдруг отворяется входная

дверь и зычный голос, властный: «Эй, вы,

крысы, вылазьте!». Я умоляю отца, чтобы

не выходил – убьют. Хозяйка спряталась и

молчит, не решаясь выйти… Вышла я, первая… Передо мною солдат полой шинели

вытирает кровь сабли. Смотрит

на меня и… смеется: «Ставь

самовар. Чай пить придем!». И

ушел. Позвала своих из подвала,

пришли все в маленькую комнату,

я поставила самовар. Вылезла

и хозяйка. Вваливается ватага

солдат. Вид дикий. Какие-то

инородцы, не то киргизы, не то

татары. Уселись, пьют чай. Дверь

в нашу комнату закрыть не смею

и боюсь, что увидят мужа и озвереют. Отец сидел с Володей на

руках, остальные дети прижались

к нему. В комнате стояло пианино, которое мы привезли в наивной надежде, что я буду давать

кому-то уроки… Один из солдат

увидел блестящие подсвечники и

вообразил, что это какое-то боевое орудие, влетел в комнату…

«Это хто?» Я говорю ему, что

это – музыкальный инструмент, открываю

крышку и нажимаю клавишу. Дикими глазами

смотрит. За ним и вся ватага вкатилась.

Картина! Тычут пальцами в клавиши, хохочут.

Кто-то сказал: «А как

на ней играть?». Отец

проговорил голосом, которого я не узнала: «Вот

жена моя – учительница

на этой музыке, она вам

покажет». И пришлось

«показывать». Как уж я

играла, и сама не знаю.

Одна мысль – как-то

отвлечь их внимание от

мужа. Играю им военный марш и объясняю:

вот звук трубы, вот

топот лошадей, вот шум

сражения, а вот и песня

победителей… Играю,

играю… Солдатами наполнена комната, стоят

над головой. Слушают,

удивляются, а я уже

изнемогаю, не чувствую

себя, руки падают с клавиш, и, наконец, осмеливаюсь сказать: «Ребятки,

устала, отдохну и еще

вам поиграю». А они у

окна тоже стоят – хотят слушать музыку! О,

музыка! Никогда еще

ты не оказала мне такой услуги, никогда еще

аудитория не была так

довольна, как в тот раз.

Настроение у солдат

смягчилось, а главное,

о муже они на этот раз

забыли. Ушли наконец.

Мы получили возможность передохнуть. Спокойствие, конечно, не

наступило, усмирение местного населения

продолжалось еще долго, несколько месяцев.

Победа переходила то к тем, то к другим.

Нервы напряжены до предела. У детей на

лицах постоянно был испуг. Мы недоумевали.

Что это? Куда мы попали, зачем нас занесло сюда? Неужели где-то люди еще живут

спокойно? Спокойно спят, едят?..

Вот как-то входит в нашу избу предводитель повстанцев некто Шевченко, мужик

умный и хороший организатор. Он сумел собрать настоящее войско, посадил мужиков на

коней, и его кавалерия победоносно изгоняла

«усмирителей» из своих деревень. Вошел к

нам и прямо обращается к мужу: «А вы,

товарищ, что же? Коли за нас, так пойдемте

с нами!». Господи, какой же ужас охватил

мою душу – берут! Что буду делать одна с

пятью детьми, без средств в глухой деревне

в Сибири?.. Вот когда взмолилась душа моя,

все существо мое в едином порыве возопило

к Богу о помощи, и молитва была услышана.

Вот как-то входит в нашу избу предводитель повстанцев некто Шевченко, мужик

умный и хороший организатор. Он сумел собрать настоящее войско, посадил мужиков на

коней, и его кавалерия победоносно изгоняла

«усмирителей» из своих деревень. Вошел к

нам и прямо обращается к мужу: «А вы,

товарищ, что же? Коли за нас, так пойдемте

с нами!». Господи, какой же ужас охватил

мою душу – берут! Что буду делать одна с

пятью детьми, без средств в глухой деревне

в Сибири?.. Вот когда взмолилась душа моя,

все существо мое в едином порыве возопило

к Богу о помощи, и молитва была услышана.

Протестовать, доказывать что-то было совершенно бесполезно. Бесправие полное. Владыками, свободно распоряжавшимися жизнью

и смертью кого угодно, были они. И вот с

решимостью отчаяния я выступила. Детишки

все около меня – все это ужасное время

они не играли, не гуляли и в постоянном

страхе ждали новых вторжений. Я говорю:

– Товарищ Шевченко, муж мой для вас

совершенно бесполезный человек, он плохо

видит, очки спадут с носа, и он как слепой,

а потом, что же я буду делать одна с детьми, у нас ни дома, ни родных, ни знакомых,

мы приехали, не зная, что тут делается,

пожалейте детей!

– А это что, ваши дети?

– Да, наши.

Сама постоянно молюсь, молюсь, прошу

защиты у Единого, Который только и может

защитить и спасти. Смотрю, он вычеркнул

фамилию мужа из своего списка. Встает и

уходит. Как плакали тогда мы оба, с какой

благодарной мольбой смотрели на святые иконы Милосердного Господа и Пресвятой Девы,

защиты всех беспомощных и беззащитных!

Так и жили мы все это мучительное

время. Постепенно к нам привыкли и уже не

тревожили. Но жить становилось все труднее

и труднее. Не было ни жалования, ни хлеба,

ничего, чем бы можно было накормить детей.

Купили корову на средства, вырученные за

очень хорошие стенные часы, которые понравились нашей соседке. Дети стали получать

молоко, а на хлеб пришлось зарабатывать. К

счастью, со мной была швейная машина, и я

начала шить по заказам, кому что, вплоть до

мужских брюк. Шила, вязала чулки, платки.

Продавали все, что только можно продать,

и все же средств на питание не хватало.

Хлеба у мужиков было мало – у них все

почти выскребли. Слухи смутно доносили,

что везде ужасы, сражения и голод, голод.

Конца всему этому не было видно.

По соседству с нами жила семья священника, как-то разговорились, и он посоветовал

мужу ехать в Тобольск, к архиерею и принимать сан, тем более что он сын священника

и учился в семинарии. Думали мы долго и

решили вопросить Господа, чтобы узнать Его

волю святую. Написали записочки, положили

в алтаре на престоле. Помолились – и вышло

«быть священником». Как-то все так складывалось, что ничего другого не оставалось.

Ресурсы наши истощились окончательно…

Можно подумать, что это было главной побудительной причиной нашего решения. Нет,

не только это, но и глубокий внутренний

переворот. Нам было ясно показано, как

неосновательны надежды на свои силы, на

положение в обществе… все развеялось как

прах. Во время казней Божиих каждому дело

только до себя. Самые близкие и дорогие

становились чуждыми; опереться не на что,

не на кого, все рассыпается, как зыбучий

песок. Спасайся сам, как умеешь! Не будь

подкрепления свыше, не вынести бы того,

что тогда выносилось, можно было впасть в

полное отчаяние, убить себя и детей. Этого

не случилось, Господь не попустил погибнуть

на веки Своему созданию, немощному, грешному, но верующему всем сердцем.

Муж поехал. Боже мой, что же ждало его

в дороге, какое испытание веры, искренности

его намерения служить Господу своему до

конца дней! Мы рассчитывали, что он будет

отсутствовать самое большее недели дветри, но прошло два месяца, а его все нет и

нет… Молимся, просим Господа, все дети с

плачем стоят у икон. Трудно ужасно. Одно

молоко, хлеба нет. Сшила одной девушке

шубу, шапочку и муфту – и за это получила

один пуд овса немолотого. Нужно умолять

кого-то свезти зерно на мельницу… Куда я

пойду, ребятишки такие маленькие. Гриша

начал деятельно мне помогать. Он как-то

быстро сошелся с народом, освоился с деревенским бытом. Помогал нашему хозяину,

во все вникал, с великим удовольствием

ездил с ним на поле, боронил, сгребал сено

и им очень полюбился. Все хвалили его и

ради него смололи мой овес. Ира тоже старалась мне помогать – стала учиться доить

корову, когда ей было всего 10 лет. Время

это для меня было мучительное, у Володи

пошли нарывы по всему телу. Кричал он

бедный день и ночь. Медицинской помощи

– никакой, случайно проезжавший фельдшер

вскрыл огромный фурункул, немного легче

стало, но за этим нарывом последовал

другой, третий, четвертый… Я боялась, что

сын вот-вот умрет, не дождавшись отца. Ко

всему прочему Таня стала кричать при всяком стуке. Впечатление от выстрелов было

такое, что девочка всего стала бояться и

с криком: «Мама, стреляют!» бросалась ко

мне, и трудно было успокоить дрожащего

всем телом ребенка. На душе скорбь, и нет

отца детей, и картины одна мрачнее другой

заполняют душу.

И вот вижу я сон: приезжает муж, вокруг

него книги. Входит в дом, на нем надета

длинная розовая рубаха, а на шее длинная

веревка. Я спрашиваю: – Ты священник?

– Да.

– Зачем же у тебя на шее веревка?

– Так нужно.

Потом я говорю:

– Ну, здравствуй.

Он нагнулся, чтобы поцеловать меня, и я

слышу запах мертвеца. Просыпаюсь в ужасе, почти уверенная, что он убит; но только

посадила ребят за стол, как подъезжает к

дому тарантас, действительно полный книг,

и вылезает наш отец. Радости не было предела, и, как во сне, я задаю ему вопрос:

– Ты священник?

– Да…

После радости встречи полились рассказы о пережитом за это время.

Выехал он в начале ноября, а вернулся в начале марта. По дороге в Тобольск

в одной деревне его остановили, приняв

за кого-то бежавшего от них. Арестовали.

Представители новой власти на местах делали все, что хотели. Стали обыскивать и в

портфеле нашли рекомендательное письмо

от священника к архиерею и документы

об образовании и с места работы. Тут и

начались мытарства! Дикие, безобразные

ругательства, предложения немедленно расстрелять. Благодаря самообладанию мужа и

его уверенному, властному голосу они немного остыли: «Перед вами народный судья,

за меня ответите! Кем буду, не ваше дело,

а здесь я вижу сборище хулиганов!».

Это как-то отрезвило их, но, конечно,

если б не Господь, охраняющий, его бы

расстреляли. Распорядились посадить его в

какую-то пустую нетопленную избу и приставили с ружьями двух конвойных. «Сижу,

холод ужасный, ноябрь в Сибири не шутит,

почувствовал, что замерзаю, стал стучать в

дверь и потребовал, чтобы перевели в теплое

помещение. И перевели, подчинившись уже

без ругательств. И вот, оставшись один, муж

рассказывает, я стал молиться: «Господи,

если угодно Тебе, чтобы я служил Тебе, то

спаси меня, а если казнишь меня, да будет

воля Твоя». Измученный всем пережитым,

я уснул и вижу сон: передо мной большое

светлое озеро, на другой стороне озера

стоит Спаситель, и свет от Него струится

великий, и все вокруг в свете. Протягиваю

к Нему руки и говорю: Господи, я к Тебе

иду», – и слышу в ответ: «Иди».

Просыпаюсь и чувствую – позвал

Господь. Стал спокоен, отдался

на волю Божию во всем. Рано

утром слышу, стучат сапогами,

идут! Отворяются двери, и вносят

горячий самовар, блины, обычное

сибирское блюдо, миску сметаны

и с любезными улыбками извиняются за вчерашнюю неучтивость:

«Простите, товарищ, мы разобрались теперь, ведь вы человек

образованный и можете нам

помочь. Мы здесь по разверстке

хлеба, помогите нам наладить

правильно дело, мы вам будем

очень благодарны».

Просыпаюсь и чувствую – позвал

Господь. Стал спокоен, отдался

на волю Божию во всем. Рано

утром слышу, стучат сапогами,

идут! Отворяются двери, и вносят

горячий самовар, блины, обычное

сибирское блюдо, миску сметаны

и с любезными улыбками извиняются за вчерашнюю неучтивость:

«Простите, товарищ, мы разобрались теперь, ведь вы человек

образованный и можете нам

помочь. Мы здесь по разверстке

хлеба, помогите нам наладить

правильно дело, мы вам будем

очень благодарны».

Муж, видя во всем руку Божию, удивительный Его Промысл,

охотно согласился и целых две

недели прожил у них. Завел им

книги, разъяснил, как правильно

учитывать урожай и проценты,

полагающиеся на каждого, и за это время

они так привыкли к нему, что никак не хотели отпускать, уговаривали остаться работать

с ними. Но он сказал им: «Простите меня,

друзья, но я уже стар налаживать новую

жизнь, теперь вы сами привыкайте работать,

у вас все впереди!».

Пугали его перспективой будущих притеснений священников, но он, помня зов

Христов и повеление: «Иди!», не остановился, не соблазнился никакими уговорами.

Потом все было благополучно, муж добрался до архиерея, который принял его как

сына, обласкал и посвятил сначала в диакона, а потом и в священника. Подарил ему

много книг и уговаривал остаться у него в

Тобольске, но муж не захотел, а просил место где-нибудь в глуши, подальше от тревог,

где можно было бы укрыть семью и отдохнуть. Так хотелось нам отдохнуть от всего. Но не знали мы, что испытания только

начинались…

Назначение муж получил в глухую отдаленную деревню Малая Скаредная. Опять дорога. Приезжаем к полному неустройству. В

церкви все запущено. Всем заправляет псаломщик, хитрый, двуличный человек. Дом

священника был еще свободен, но его уже

собирались отдать под школу. Народ был так

настроен, не было сердечности, открытости.

Никто никому не верил, а тут еще псаломщик плел мужикам всякие небылицы и восстанавливал против священника. Много пришлось перетерпеть от него, но все это было

«так нужно». Трудно сгибалась душа, все

внутри протестовало, все упрекало, зачем

вступили на тяжкий путь бесправия, беззащитности. Так прошли три года мучительной жизни в борьбе с собой и окружающей

дикостью. Из дома все-таки нас выгнали, и

жить пришлось мужу в церковной сторожке, а мне с детьми – в тесной старой избе,

состоящей из одной комнаты, где были русская печка и полати, на которых вповалку

спали дети. Несколько раз мужа увозили к

власть предержащим на допрос, как, мол,

смел уйти и бросить в Кротове свою службу. Он оправдывался тем, что ни от кого

дел не принимал, так как все документы

были уничтожены.

После трехлетнего искушения в деревне

Малая Скаредная архиерей перевел мужа в

большое село Аромашево, где мы устроились

более или менее сносно и прожили 10 лет.

Продолжение следует...

Татьяна Тепышева,

г. Тюмень

|