|

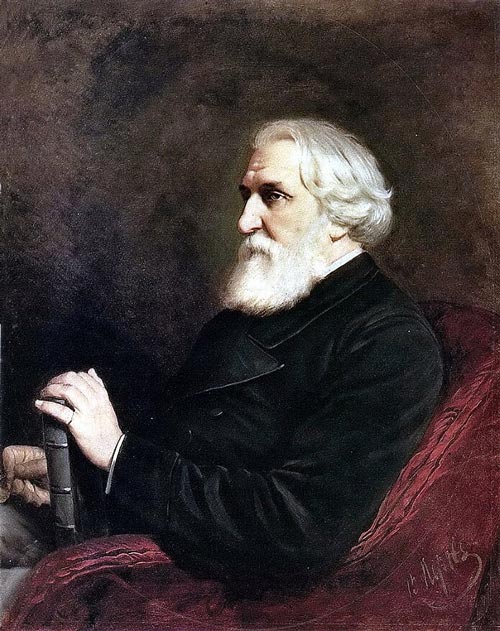

(К 200-летию И.С. Тургенева)

(К 200-летию И.С. Тургенева)

(Продолжение. Начало в №255 (1))

О примирении с «небом», преодолении

трагического конфликта человека с быстротечностью земной жизни Тургенев размышлял на протяжении всего творческого

пути. Уже в первом романе «Рудин» герой

– вечный безприютный странник – выстрадал

в конце пути истину: «Смерть, брат, должна

примирить наконец...». Церковный образ

потухающей лампады в финальном монологе Рудина: «уже все кончено, и масла в

лампаде нет, и сама лампада разбита, и

вот-вот сейчас докурится фитиль...» – как

символ уходящей жизни – отзывается в сцене последней встречи Базарова с Одинцовой.

Героиню можно было бы назвать «дамой

в трауре»: в первый раз она появляется в

романе на балу у губернатора как незнакомка «высокого роста в черном платье»,

перед смертельно больным Базаровым она

предстает как «дама под черным вуалем,

в черной мантилье». Здесь завуалирован

прием предварения: с Одинцовой связаны

любовь и смерть Базарова. Для него Анна

Сергеевна, как и княгиня Р. для Павла Петровича Кирсанова, – таинственная женщинасфинкс, мистически причастная роковым

силам любви и смерти.

В княгине Р., пишет Тургенев, «все еще

как будто оставалось что-то заветное и недоступное, куда никто не мог проникнуть.

Что гнездилось в этой душе – Бог весть!

Казалось, она находилась во власти каких-то

тайных, для нее самой неведомых сил; они

играли ею, как хотели». Незадолго до смерти

загадочная возлюбленная Павла Петровича

передала ему кольцо со сфинксом, «провела

по сфинксу крестообразную черту и велела

ему сказать, что крест – вот разгадка».

Крест, крестное знамение объединяют судьбы, казалось бы, героев-антиподов. Участь

старшего Кирсанова – оппонента Базарова

в социально-политических спорах – проецируется на судьбу главного героя «Отцов

и детей».

Англоман Павел Петрович уехал за границу, но в эпилоге мы видим его «в русской

церкви, когда, прислонясь в сторонке к стене, он задумывается и долго не шевелится,

горько стиснув губы, потом вдруг опомнится

и начнет почти незаметно креститься...». Все

дорогое для него похоронено, и сам он живой

мертвец. Тургенев пишет: «Павел Петрович

помочил себе лоб одеколоном и закрыл

глаза. Освещенная ярким дневным светом,

его красивая, исхудалая голова лежала на

белой подушке, как голова мертвеца... Да он

и был мертвец». Нельзя не заметить, что

здесь Кирсанов внешне напоминает умирающего Базарова. «Это все равно, что класть

венок из цветов на голову мертвеца», – с

горечью говорит Базаров Одинцовой, которая отвергла его страсть, но призналась в

дружеском расположении.

Брат старшего Кирсанова Николай Петрович еще ранее замечал: «Да, брат; видно,

пора гроб заказывать и ручки складывать

крестом на груди».

Финал романа увенчивают «серые деревянные кресты» на сельском кладбище «в

одном из отдаленных уголков России», где

похоронен Базаров.

Так снимается конфликт поколений в

романе Тургенева. И отцы, и дети, и все новые поколения людей под сенью креста идут

одной дорогой к завершению земной судьбы

и к жизни вечной. Устами Аркадия писатель

говорит о нескончаемом круговороте неумирающей жизни: «сухой кленовый лист

оторвался и падает на землю; его движения

совершенно сходны с полетом бабочки. Не

странно ли? Самое печальное и мертвое –

сходно с самым веселым и живым». О том

же размышляет отец Аркадия, мысленно

представляя себе покойницу-жену «молодою

девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученною косой над

детскою шейкой. <…> Те сладостные, первые

мгновенья, отчего бы не жить им вечною,

неумирающею жизнью?»

Душа сродни высшему идеалу, и оттого

она томится в своей земной ограниченной

обители, не довольствуется ею. Анна Сергеевна говорит Базарову об этом «томлении

духа», извечной человеческой тоске по

идеалу, о вечном стремлении к счастью и о

его недостижимости: «Мы говорили с вами,

кажется, о счастии. <…> Скажите, отчего,

даже когда мы наслаждаемся, например,

музыкой, хорошим вечером, разговором с

симпатическими людьми, отчего все это

кажется скорее намеком на какое-то безмерное, где-то существующее счастие, чем

действительным счастием, то есть таким,

которым мы сами обладаем? Отчего это?»

Ответ на этот вопрос можно найти в размышлениях святителя Феофана Затворника:

«В самом деле, мы любим повеселиться, но

что значит, что, после самого полного веселия, душа погружается в грусть, забывая о

всех утехах, от которых пред тем не помнила

себя? Не то ли, что из глубины существа

нашего дается знать душе, как ничтожны все

эти увеселения сравнительно с тем блаженством, которое потеряно с потерею рая. Мы

готовы радоваться с радующимися, но, как

бы ни были разнообразны и велики предметы

радостей человеческих, они не оставляют в

нас глубокого следа и скоро забываются.

Это значит то, что природа наша плачет

о потерянном рае и, как бы мы ни покушались заглушить плач сей, он слышится в

глубине сердца, наперекор всем одуряющим

веселостям, и понятно говорит человеку:

“Перестань веселиться в самозабвении; ты,

падший, много потерял: поищи лучше, нет ли

где способа воротить потерянное?”»

Перед лицом Провидения ничего не значат ни возраст, ни красота, ни знатность, ни

богатство, ни власть, ни политические пристрастия, ни прочая земная суета. Нигилист

и его политический противник оказались

равны и одинаково беззащитны: «И всюду

страсти роковые, / И от судеб защиты нет».

Этот финальный мотив пушкинской поэмы

«Цыганы», пренебрежительно отвергаемой

Базаровым, как и все остальное «художество», все более явственно и трагически

звучит в подтексте романа.

Сакральная сторона жизни, с которой

самонадеянно пытался вести борьбу «титан»

Базаров, культивируя в себе непримиримую

враждебность и даже ненависть к проявлениям духовности, одержала над ним верх.

Гипернигилист, отрицавший высшие ценности,

любовь, искусство, душевные порывы как

«чепуху», «гниль», «романтизм», в конце

жизни по сути становится экс-нигилистом.

Называя себя «самоломанным», он уже не

стыдится открыть одухотворенного романтика

в самом себе. Герой не подавляет движений своего сердца, признавая тем самым

существование высшей духовной силы, над

которой никто не властен.

Человек, объясняет христианский философ В.В. Зеньковский, «открывает в себе

глубину неисследимую, находит в себе целый

мир»; «духовность загадочно сочетается с

тварностью, но все же она есть средоточие,

живая сердцевина человека, истинный центр

(“реальное Я”), основа индивидуальности человека, метафизическое его ядро».

Новое для Базарова духовно-душевное

состояние проявляется в строе его речи,

слове, которое (по Гоголю) «есть высший

подарок Бога человеку». Тургеневский

герой невольно начинает изъясняться в

стиле влюбленных рыцарей, трубадуров,

миннезингеров, которых он некогда зло

высмеивал как сумасбродных безумцев.

«Дуньте на умирающую лампаду, и пусть она

погаснет...», – обращается он к даме своего

сердца. Базаров умирает с любовью, призывая к себе «благодать» (так переводится

имя Одинцовой – Анна), просветляющую его

духовные силы.

Ассоциируя себя с «лампадой», Базаров

обнаруживает свою внутреннюю причастность православной церковной традиции,

родственность ей на генетическом уровне.

Очнувшись от «тяжелой, полузабывчивой

дремоты», умирающий герой, «с усилием

раскрыв глаза, увидел над собою при свете

лампадки бледное лицо отца». В «будущем

лекаре и лекарском сыне» оживает «дьячковский внук». Об этой связи в цепи поколений

Базаров не забывал: «Ведь ты знаешь, что

я внук дьячка?..» – многозначительно напоминал он Аркадию. И даже «осведомился

однажды об отце Алексее», что вовсе не

вписывается в нигилистические установки.

С судьбой Базарова много схожего у героя «Рассказа отца Алексея» Якова, происходящего из древнего священнического рода:

«в нашем приходе близко двухсот годов все

из нашей семьи священники живали!», – но

пожелавшего «идти по-светскому»: «“поступлю в университет, буду доктором; потому

– к науке большую склонность чувствую”.

<…> Ближним, говорит, хочу помогать. Ну-с,

поехал он от меня – почитай, что ни гроша

с собой не взял, только малость из платья.

Уж очень он на себя надеялся!» Самонадеянность обернулась духовной и физической

катастрофой.

Но текст «Отцов и детей» не дает

оснований говорить о полном «угасании»

символической «лампады». Последнее, что

видит Базаров своим земным зрением, – это

благодатные свет и огонь: святые образа с

неугасимыми лампадами, горящие перед иконами свечи, воскурение ладана в кадильнице.

Думается, неслучайно автор с его обостренной художественной интуицией пишет

об умирающем Базарове: «один глаз его

раскрылся». Писатель в сцене соборования

сумел уловить сам момент перехода героя

в вечность: один глаз еще может обозреть

земное, другой уже закрыт навеки. Что

представилось внутреннему зрению героя,

что увидел он своими «духовными глазами»

(это не только пушкинское выражение, но и

богословское, святоотеческое) и что пережил

в момент умирания, когда приоткрывшаяся в

последний миг завеса позволила ему взглянуть за пределы земной жизни? И отчего в

его лице возникло выражение ужаса? Был ли

он поражен величием непостижимой тайны,

явившейся ему во всей полноте и навеки

низвергающей нигилистическую теорию абсолютного «ничто»? Встретил ли он то, чего

не ждал, о чем не думал, что отвергал и во

что не верил? При соборовании, видимо, в

умирающем уже теле он совершил какоето громадное открытие о жизни духовной,

ужаснувшее его самого.

(Окончание в следующем номере…)

Алла Новикова-Строганова,

доктор филологических наук,

профессор, историк литературы,

член Союза писателей России

|