|

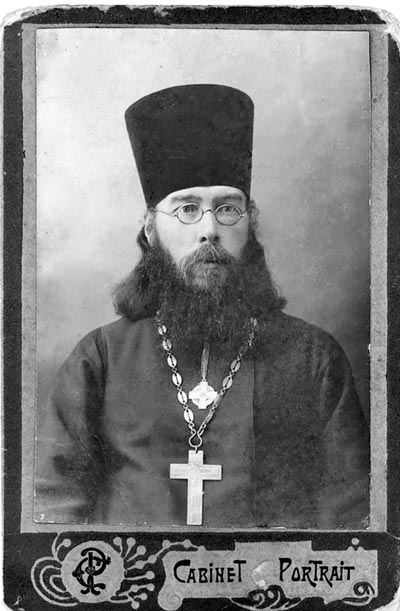

Протоиерей Владимир Хлынов,

1919–1922 гг.

|

Дорогие читатели! Мы продолжаем выборочную публикацию текста книги К. Г. Капкова «Единение

судеб. Последний царь и духовник» (начало в номере за август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь

2024 года). Книга рассказывает о тобольском кафедральном протоиерее Владимире Александровиче

Хлынове, который служил императору Николаю II в его заключении, принял, возможно, последнюю исповедь государя и прошел путь новомученичества, чем смог сродниться с венценосным исповедником.

…В августе 1919 года красные части приблизились к Тобольску. Что ждало

пастырей?

В 1918–1919 годах «Тобольские епархиальные ведомости» постоянно сообщали

о бесчинствах большевиков: убитых священниках и крестьянах, попытках обратить

церкви в ресторан, публичный дом, о воровстве, грабеже, бандитизме, пытках и

всевозможном насилии на территориях,

подвластных красным. «Ведомости» с ужасом констатировали, что духовенство «не

просто убивалось, а зверски, мученически

умерщвлялось. Так, архиепископа пермского

Андроника зарыли живым в землю, епископа

Амвросия в Свияжске изрезали, а потом отрубили руки и ноги; священников за волосы

выволакивали из храмов и целыми группами

топили в реках и т. д. Нужно изумляться той

неукротимой и, кажется, ничем ненасытимой

злобе, которая двигала теми, кто это делал.

Подобная ярость ясно свидетельствовала о

сатанинской природе новой власти.

Изуверства большевиков в Сибири привели канонически законную организацию

Высшее Временное Церковное Управление

Сибири к мысли обратиться с просьбой о

молитвенной поддержке «в Париж к архиепископу Парижскому, в Лондон к архиепископу

Кентерберийскому, в Рим Папе Римскому,

в Нью-Йорк епископу епископальной церкви, в Нью-Йорк архиепископу Католической

церкви, в Белград митрополиту Сербскому,

в Бухарест митрополиту Бухарестскому,

в Афины митрополиту Афинскому с просьбой сообщить Восточным Патриархам: <…>

[красные] перед убийством часто отрезают

жертвам оконечности тела, колют, иных закапывают живыми в землю. Расстреляны

крестные ходы с толпами народа в Петрограде, Туле, Харькове. <…> Гонения на

Церковь по жестокости превосходят гонения

первых трех веков. Насилуют монахинь. <…>

Царит голод, холод, смерть. Люди в унынии.

В огненном искушении одни очищаются,

а другие погибают. <…> С глубокой скорбью

извещаем Вас о переживаемых многомиллионным населением России несчастиях. По

силе общечеловеческой солидарности, по

чувству братства о Христе <…> пусть Ваша

паства духовная узнает и вместе с Вами

посочувствует и помолится Владыке жизни и

смерти о столь страждущих за имя Христово

исповедниках XX столетия».

5 августа 1919 года вышел последний

номер «Тобольских епархиальных ведомостей», где опубликовано послание «Пастырям

Церкви Тобольской», подписанное владыкой

Иринархом: «Серьезный и тяжелый момент

настал для нас как пастырей и как сынов

Отечества, находящегося в опасности. Враг

злобный и беспощадный вторгся в пределы

епархии Тобольской. <…> До последней

минуты держите руль пастырского, особенно

молитвенного делания, <…> вовремя позаботившись сокрытием семейств в безопасном

убежище, оставайтесь на своем посту до

времени, когда либо власти, либо паства,

либо исключительные условия потребуют

Вашего удаления. <…> Архипастырское

благословение ныне же преподаю, и Господь

обережет Вас от грозящей опасности и злобы

человеческой»..

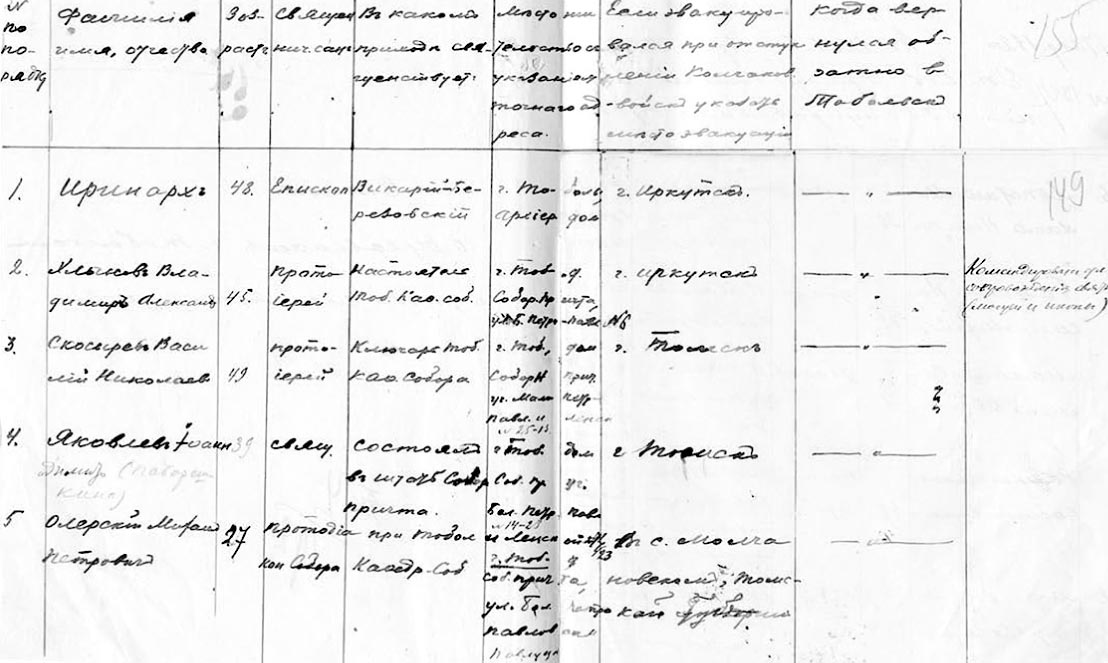

Сам владыка Иринарх выехал из Тобольска с отступающими частями белых. Всего в «списке эвакуированного в

1919 году духовенства г. Тобольска и его уезда», представленного Духовным правлением

в Тобольскую ЧК в 1920 году, фигурирует

35 священнослужителей.

Первым после епископа Иринарха значится настоятель Тобольского кафедрального собора протоиерей Владимир Хлынов.

Отмечено, что он был командирован в

город Иркутск «для сопровождения святыни

(мощей и иконы)». На самом деле батюшка

выполнял задание владыки по сокрытию

чудотворных икон Божией Матери «Абалакская» и «Тобольская», а также серебряной

вызолоченной раки из-под мощей святителя

Иоанна (Максимовича), последнего святого,

канонизированного в императорской России

по настоянию государя Николая II. Сами

мощи святителя Иоанна вывозить из

Тобольска не решились, тайно упокоив

их в подвале собора. Отсутствие мощей

в эвакуированной раке хранили в секрете.

Операцию прикрытия выполнял протоиерей

Владимир Хлынов.

22 октября 1919 года красные взяли Тобольск. В ноябре 1919 года белые без боя

оставили Омск, а в январе 1920 года власть

Верховного правителя России адмирала

Александра Колчака пала, и красные банды

стали хозяйничать в Иркутске. Отступать

дальше Иркутска с остатками Белой армии

и эмигрировать в Харбин пастырь не мог. В

Тобольске его ждала семья. В конце 1919 –

начале 1920 года отец Владимир получает

хорошую должность настоятеля Иркутской

Входо-Иерусалимской церкви (вероятно,

подобное назначение связано с особым положением священника, выполнявшего секретную миссию, о чем знал епископ Томский

(позднее Иркутский) Анатолий (Каменский)).

Дальше отступать с драгоценной ракой,

вероятно, было нельзя, поэтому ее пришлось

оставить в Иркутском Вознесенском монастыре. Дальнейшую судьбу раки установить

не удалось. До сих пор не найдена и чудотворная икона Божией Матери «Абалакская».

Тобольскую икону Богородицы отец Владимир, по всей видимости, привез обратно,

иначе получается, что в кафедральном

соборе ныне находится не прежний извод

образа Божией Матери «Тобольская».

При первой же возможности, когда линия

фронта сместилась еще глубже в Сибирь,

отец Владимир пустился в обратную дорогу

домой.

Под игом большевизма

28 апреля 1920 года протоиерей Владимир Хлынов возвратился в Тобольск на

должность настоятеля кафедрального СвятоУспенского собора. Из эвакуации вернулся и

епископ Иринарх. В том же году мощи святителя Иоанна (Максимовича) были извлечены

из подвала собора и вновь выставлены на

почитание верующим.

В начале 1920-х годов по

стране пошла волна кощунственных вскрытий ковчегов с мощами.

10 октября 1922 года с большой

помпой при стечении горожан

на паперти кафедрального

собора большевики вскрыли

гробницу и с мощами святителя Иоанна. Чтобы не допустить

святотатственных действий со

стороны безбожников, подстрекаемых властями, в комиссию,

свидетельствующую вскрытие,

представителем от духовенства

был направлен протоиерей Владимир Хлынов, который, по всей видимости,

к тому времени возглавлял канцелярию

архиепископа Тобольского и Сибирского

Николая (Покровского), сменившего епископа

Иринарха.

Список духовенства, ушедшего с белыми

в 1919 году. Второй в списке –

отец Владимир Хлынов

|

1922 год оказался для Церкви тяжелейшим. В первой половине этого года большевики ограбили буквально все церкви России

под лживым предлогом помощи голодающим

Поволжья. Патриарх Тихон, стараясь избежать кровопролития, благословил отдавать

ценные предметы, не имевшие сакрального

значения при совершении таинств (например,

серебряные оклады с икон), но воспретил

содействовать изъятию священных принадлежностей (таких как потиры, дискосы),

внебогослужебное использование которых

определяется канонами как святотатство.

Но коммунистов не интересовали ни голодающие, ни каноны. У них были другие приоритеты. «Кампания по изъятию церковных

ценностей» имела первой стратегической

целью «раскол среди духовенства», о чем

в секретных инструкциях прямо говорил

Лейба Бронштейн (Троцкий), и второй целью

«расстрелять как можно больше священнослужителей», о чем указывал Ульянов-Бланк

(Ленин). И уже по ходу решения этих задач

пополнить «общак», ограбив храмы. Строго по намеченному плану, после изъятия

ценностей, внесудебных расправ и начала

организации показательных судебных процессов, во второй половине 1922 года ВЧКОГПУ запустило обновленческое движение.

Патриарх Тихон был арестован.

Верующие, в том числе епископат, не

сразу разобрались, «куда ветер дует»,

и поначалу многие примкнули к обновленчеству (Высшему церковному управлению –

ВЦУ, «Живой церкви»). Это произошло

по разным причинам: кто-то видел в нем

правопреемственность церковных институтов,

кто-то возможность провести необходимые

внутрицерковные реформы, другие испугались прещений от вышестоящих инстанций

и гонений от власти, явно поддерживавшей

новую структуру.

Ранее единая Тобольская епархия к концу 1922 года была разделена на три части:

Тобольскую, Тюменскую и Курганскую. Летом 1922 года подчинилось ВЦУ курганское

духовенство, а вскоре и тюменское. В июле

того же года тюменский епископ Иринарх

(Синеоков-Андриевский) был арестован и в

заключении признал «Живую церковь». Архиепископ Тобольский Николай (Покровский)

поначалу активно сопротивлялся обновленческому движению. Но к концу 1922 года

обновленчество распространилось на всю

территорию Тобольской епархии. В то время

чекисты констатировали, что у тихоновцев

«фактически не имеется руководящего религиозного центра, поэтому духовенство в

селах живет и управляется самостоятельно».

И в декабре 1922 года затравленный владыка Николай (Покровский) также признал

обновленцев. После чего его вынудили уехать

в Петроград.

Тобольск остался без православного архипастыря. Первым за владыкой

по занимаемым должностям и опыту

управленческой работы был протоиерей

Владимир Хлынов. Он и принял советскообновленческий удар на себя.

1 января 1923 года Тобольскую епархию

возглавил Михаил Николаев, поставленный

в архиереи Сибирским церковным (обновленческим) управлением даже без санкции

самого обновленческого Синода. И уже

2 января 1923 года отец Владимир Хлынов от имени Тобольского епархиального совета, по

поручению собрания духовенства

и приходских советов тобольских

церквей обратился в уездный

исполком с просьбой разрешить

провести епархиальный съезд

представителей духовенства и

мирян Тобольского, части Ишимского, части Тарского, Ялуторовского и Туринского уездов.

23 января 1923 года это заявление было переправлено

исполкомом в губернский отдел

управления, а оттуда – в ОГПУ.

Результатом переписки отдела управления

с ОГПУ стала резолюция, смысл которой

заключался в следующем: так как, «по

имеющимся [в ОГПУ] сведениям, съезд

будет носить чисто реакционный характер

и его решения могут иметь совершенно

нежелательные для советской власти последствия, созыв категорически отказать,

выставив, однако, из тактических соображений посторонние причины отказа,

а именно несоблюдение инициаторами

съезда необходимых формальностей»

и т. п. Одновременно ОГПУ просило исполком выяснить, на законных ли основаниях

существует епархиальный совет, и, в случае

обнаружения каких-либо формальных нарушений, «его распустить как нелегальную

организацию и привлечь его исполнительный

орган к ответственности». В результате Тобольский епархиальный совет был смещен.

(Продолжение следует…)

|