Памятник Ф.М. Достоевскому возле храма

святых апостолов Петра и Павла в Тобольске

|

200 лет со дня рождения и 140 лет со дня кончины Ф.М. Достоевского

(Окончание. Начало в выпуске «Сибирской православной газеты» за сентябрь

2021 г.)

Защита достоинства и ценности человеческой личности – основной пафос

произведений писателя. Его новаторство

заключается в том, что «маленькие люди»

(в современном словоупотреблении – так

называемые «простые люди») изображены не

просто в социальной ипостаси. Изнутри показано их самосознание, требующее признания

их человеческой ценности, необходимого

для самоуважения и уважения со стороны

окружающих («Бедные люди», «Записки из

Мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», «Записки из подполья», «Преступление

и наказание», «Подросток» и др.).

Если обратиться к этимологии слова

«достоинство», можно глубже уяснить сущность этого понятия. Корень данной лексемы

находим в древнерусском слове «достой».

В Словаре живого великорусского языка

В.И. Даля приведено следующее толкование:

«Достой – приличие, приличность, сообразность; чего стоит человек или дело, по достоинству своему». (Заметим в скобках, что

исконно русское слово «достой» – корневая

основа фамилии «Достоевский»).

Человеку необходимо, чтобы он был

признан именно как человек, как неповторимая личность. Это одна из основных его

нематериальных потребностей, закрепленная

как абсолютное право в Конституции нашего

государства; как нематериальное благо – в

отраслевых нормах законодательства. Однако задача, «к выполнению которой должны

стремиться все народы и все государства»,

сформулированная в преамбуле Всеобщей

декларации прав человека, а именно: «признание достоинства, присущего всем членам

человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их» как «основа свободы,

справедливости и всеобщего мира» – до

настоящего времени остается не реализованной. Указанный декларативный призыв к

мировому сообществу до сих пор является

всего лишь благим намерением. Во многом

потому, что во главу угла человеческих

взаимосвязей ставятся товарно-денежные

отношения, материальная выгода, расчет,

эгоистический интерес и жажда наживы,

что в свою очередь ведет к подмене Бога

ложными кумирами и бездушными идолами.

Служение «золотому тельцу» неизбежно приводит к звериным установкам типа «глотай

других, пока тебя не проглотили», в итоге – к

безверию, духовно-нравственному одичанию

и вырождению.

Современное прочтение романа «Братья

Карамазовы» – художественного и духовного

завещания Достоевского – показывает, что

его тревожные предчувствия сбываются с

поразительной точностью. Вот одно из многих

текстуальных подтверждений: «не исказился

ли в нем [мире – А.Н.-С.] лик Божий и правда

Его? У них наука, а в науке лишь то, что подвержено чувствам. Мир же духовный, высшая

половина существа человеческого отвергнута

вовсе, изгнана с неким торжеством, даже

с ненавистью. Провозгласил мир свободу, в

последнее время особенно, и что же видим

в этой свободе ихней: одно лишь рабство

и самоубийство! Ибо мир говорит: "Имеешь

потребности, а потому насыщай их, ибо

имеешь права такие же, как у знатнейших

и богатейших людей. Не бойся насыщать

их, но даже приумножай" <…> И что же

выходит из сего права на приумножение

потребностей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных – зависть

и убийство, ибо права-то дали, а средств

насытить потребности еще не указали. <…>

Куда пойдет сей невольник, если столь привык утолять бесчисленные потребности свои,

которые сам же навыдумывал? В уединении

он, и какое ему дело до целого. И достигли

того, что вещей накопили больше, а радости

стало меньше».

Аркадий в чайной. Иллюстрация М.Г. Ройтера к

роману Ф.М. Достоевского «Подросток», 1947 г

|

Ни наука, ни социальные реформы не

способны вывести человека и общество из

разъедающего состояния всеобщей уединенности. На бессилие рациональных, прагматических подходов, их духовно-нравственную несостоятельность указывал писатель:

«Никогда люди никакою наукой и никакою

выгодой не сумеют безобидно разделиться в

собственности своей и в правах своих. Все

будет для каждого мало, и все будут роптать,

завидовать и истреблять друг друга».

Достоевский предупреждал о том, что

поглощенность материальными интересами,

подкрепленная лукавыми установлениями

противоречивых «разноглагольных» законов,

рост индивидуализма и катастрофический

распад личности при утрате высших идеалов

и веры в Бога приведут человечество к

антропофагии (людоедству).

Но другой путь – жизнь по Закону

Божьему, по заповедям Христа – вселяет

уверенность в том, что «люди могут быть

прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле».

«Искра Божья» – первостепенное, что

выделяет человека среди других

существ. В то же время «сделаться человеком нельзя разом,

а надо выделаться в человека».

Писатель справедливо полагал,

что для становления личности

одного разума, образованности

недостаточно, поскольку «образованный человек – не всегда

человек честный и что наука

еще не гарантирует в человеке

доблести». Более того – «образование уживается иногда с таким

варварством, с таким цинизмом,

что вам мерзит», – утверждал

Достоевский в «Записках из

Мертвого дома» (1862).

Родителям, наставникам, учителям –

всем тем, кому доверено воспитание юных

душ, – необходимо постоянно заботиться о

самовоспитании и самодисциплине: «Всякий

ревностный и разумный отец знает, например, сколь важно воздерживаться перед

детьми своими в обыденной семейной жизни

от известной, так сказать, халатности семейных отношений, от известной распущенности

их и разнузданности, воздерживать себя от

дурных безобразных привычек, а главное –

от невнимания и пренебрежения к детскому

их мнению о вас самих, к неприятному,

безобразному и комическому впечатлению,

которое может зародиться в них столь часто

при созерцании нашей бесшабашности в семейном быту. Верите ли вы, что ревностный

отец даже должен иногда совсем перевоспитать себя для детей своих».

Достоевский учил уважительному отношению к ребенку, говорил о благотворном

взаимовлиянии детей и взрослых: «Мы не

должны превозноситься над детьми, мы их

хуже. И если мы учим их чему-нибудь, чтобы сделать их лучше, то и они нас делают

лучше нашим соприкосновением с ними. Они

очеловечивают душу нашу».

В серии очерков из «Дневника писателя», который строится в форме свободного

разговора, непосредственного общения с

читателями, Достоевский проводит своего

рода «родительское собрание», выступает как

руководитель своеобразного «педагогического

совета».

Писатель предостерегает родителей от

лености, равнодушия, «ленивой отвычки» от

«исполнения такой первейшей естественной

и высшей гражданской обязанности, как

воспитание собственных детей. <…> Для

них много надо сделать, много потрудиться,

а стало быть, много им пожертвовать из

собственного отъединения и покоя». Процесс

воспитания, с точки зрения Достоевского, –

это непрестанный самоотверженный труд:

«воспитание детей есть труд и долг, для иных

родителей сладкий, несмотря на гнетущие

даже заботы, на слабость средств, на бедность даже, для других же, и даже для очень

многих достаточных родителей, – это самый

гнетущий труд и самый тяжелый долг. Вот

почему и стремятся они откупиться от него

деньгами, если есть деньги».

Отцам семейства, которые утверждают,

что сделали «для детей своих все», а на деле

«лишь откупились от долга и от обязанности

родительской деньгами, а думали, что уже

все совершили», Достоевский напоминает,

что «маленькие детские души требуют беспрерывного и неустанного соприкосновения

с вашими родительскими душами, требуют,

чтоб вы были для них, так сказать, всегда

духовно на горе, как предмет любви, великого нелицемерного уважения и прекрасного

подражания».

Анализируя проблемы и трудности семейного воспитания, писатель уделяет особое

внимание вопросу о наказаниях. Достоевский объясняет их применение небрежением

«слабых, ленивых, но нетерпеливых отцов»,

которые, если деньги не помогают, «прибегают обыкновенно к строгости, к жестокости,

к истязанию, к розге», которая «есть продукт

лени родительской, неизбежный результат

этой лени»: «не разъясню, а прикажу, не

внушу, а заставлю».

Последствия подобных «методов воздействия» губительны для ребенка физически и

духовно: «Каков же результат выходит? Ребенок хитрый, скрытный непременно покорится

и обманет вас, и розга ваша не исправит,

а только развратит его. Ребенка слабого,

трусливого и сердцем нежного – вы забьете.

Наконец, ребенка доброго, простодушного, с

сердцем прямым и открытым – вы сначала

измучаете, а потом ожесточите и потеряете его сердце. Трудно, часто очень трудно

детскому сердцу отрываться от тех, кого

оно любит; но если оно уже оторвется, то в

нем зарождается страшный, неестественно

ранний цинизм, ожесточение, и извращается

чувство справедливости».

Излечить такие психологические травмы

крайне сложно. Ранящие душу ребенка воспоминания предстоит «непременно искоренить,

непременно пересоздать, надо заглушить

их иными, новыми, сильными и святыми

впечатлениями».

Писатель призывает оградить детей от

домашней тирании: «Веря в крепость нашей

семьи, мы не побоимся, если, временами,

будут исторгаемы плевелы, и не испугаемся,

если будет изобличено и преследуемо даже

злоупотребление родительской власти. <…>

Святыня воистину святой семьи так крепка,

что никогда не пошатнется от этого, а только

станет еще святее».

На расхожую реплику о том, что «государство только тогда и крепко, когда оно

держится на крепкой семье», Достоевский

в очерке «Семья и наши святыни. Заключительное словцо об одной юной школе» (1876)

справедливо замечал: «Мы любим святыню

семьи, когда она в самом деле свята, а не

потому только, что на ней крепко стоит государство».

Требовательное, взыскующее отношение

к насущным проблемам «отцов и детей»,

семьи и общества объясняется истовой

позицией Достоевского как христианского

писателя, патриота и гражданина: «Я говорю

от лица общества, государства, отечества. Вы

отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая:

что же будет с Россией, если

русские отцы будут уклоняться

от своего гражданского долга

и станут искать уединения или,

лучше сказать, отъединения,

ленивого и цинического, от

общества, народа своего и самых первейших

к ним обязанностей».

Актуальность этих писательских раздумий

не только не снизилась, но еще более возросла в наши дни. Катастрофично современное состояние детской смертности, насилия, жестокого обращения с детьми, вредного

растлевающего влияния на их умы и души.

Сегодня так же необходимо признать, как

признавал Достоевский: «Тяжело деткам в

наш век взрастать, сударь!» В очерке «Земля и дети» (1876) писатель в который раз

настойчиво обращается ко всем тем, кому

вверено попечение о подрастающем поколении: «Я ведь только и хотел лишь о детках,

из-за того вас и обеспокоил. Детки – ведь

это будущее, а любишь ведь только будущее,

а об настоящем-то кто ж будет беспокоиться.

Конечно, не я, и уж наверно не вы. Оттого

и детей любишь больше всего».

Не ограничиваясь средствами убеждения

неумелых наставников, нерадивых попечителей, равнодушных чиновников, Достоевский

обращается к молитве как последнему прибежищу, уповая на помощь Господню: чтобы

«Бог очистил взгляд ваш и просветил вашу

совесть. <…> О, если научитесь любить их

[детей – А.Н.-С.], то, конечно, всего достигнете. Но ведь даже и любовь есть труд, даже и

любви надобно учиться, верите ли вы тому?»

Раздумья о состоянии воспитания, педагогические советы, рекомендации, уроки и

призывы писателя выливаются, наконец, в

слова чистой молитвы – поистине всемирной – за родителей, детей, отечество, за

все человечество как детей единого Отца:

«Итак, да поможет вам Бог в решении вашем

исправить ваш неуспех. Ищите же любви и

копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь

всесильна, что перерождает и нас самих.

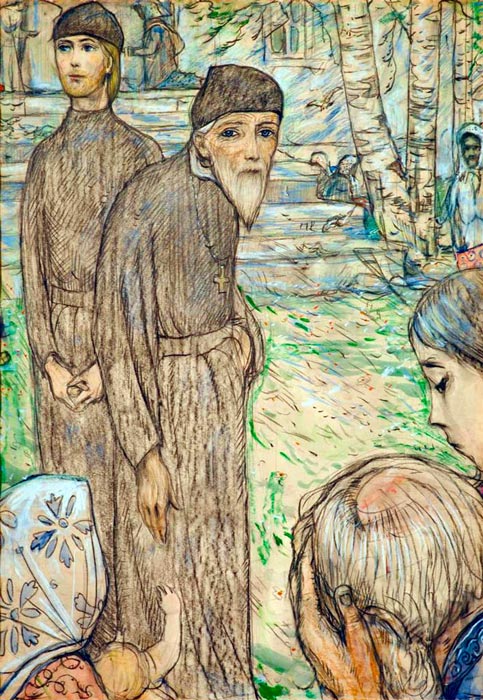

Старец Зосима. Иллюстрация И.С. Глазунова

к роману Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»

|

Любовью лишь купим сердца детей наших,

а не одним лишь естественным правом над

ними. <…> Вспомните тоже, что лишь для

детей и для их золотых головок Спаситель

наш обещал нам "сократить времена и сроки".

Ради них сократится мучение перерождения

человеческого общества в совершеннейшее.

Да совершится же это совершенство и да

закончатся, наконец, страдания и недоумения

цивилизации нашей!»

Так, писательское, педагогическое и родительское credo Достоевского можно определить как педагогику христианской любви.

«Нельзя воспитать того, кто нас не любит», – говорил Сократ. Прежде надо самим

самоотверженно любить детей – не устает

повторять Достоевский.

Размышляя о христианской заповеди

«возлюби ближнего твоего», скептик Иван

в романе «Братья Карамазовы» утверждает, что любить можно только «дальнего»,

поскольку вблизи люди со своими грехами

и пороками бывают слишком неприглядны.

Однако же «деток можно любить даже и

вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом

(мне, однако же, кажется, что детки никогда

не бывают дурны лицом)». Достоевский свято

убежден, что детей нельзя не любить: «Да

и самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях

перед детьми, сделав так, что детей нельзя

не любить. Да и как не любить их? Если уже

перестанем детей любить, то кого же после

того мы сможем полюбить и что станется

тогда с нами самими?»

Современники Достоевского сохранили

воспоминания о его отношении не только

к собственным, но и к чужим детям. Их

судьбы постоянно тревожили сознание и

душу писателя. «Дети – странный народ.

Они снятся и мерещатся», – признавался

он в очерке о маленьком нищем-попрошайке

«Мальчик с ручкой» (1876). По воспоминаниям А.Ф. Кони, Достоевский «безгранично

любил детей и старался своим словом и

нередко делом ограждать их и от насилия,

и от дурного примера».

Герой автобиографического очерка «Детские секреты» (1876) говорит, как он любил

детей, «и именно маленьких крошек, "еще в

ангельском чине". <…> Всего более любил

он гулять в аллеях, куда выносят или выводят детей. Он знакомился с ними, даже

только с годовалыми, и достигал того, что

многие из детей узнавали его, ждали его,

усмехались ему, протягивали ему ручки».

А.Г. Достоевская сделала к этому тексту

следующее примечание: «Федор Михайлович

чрезвычайно любил маленьких детей, и когда ему приходилось, уезжая в Эмс, жить

без семьи, то он очень тосковал по них и

всегда приголубливал чужих деток, играл с

ними, покупал им игрушки. Обо всем этом

Федор Михайлович упоминает и в своих

письмах ко мне».

В «Братьях Карамазовых» выражена та

же заветная мысль об особенной, «еще в

ангельском чине», природе ребенка: «Дети,

пока дети, до семи лет, например, страшно

отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой».

Все это обращает к евангельской заповеди «Будьте как дети». Христос говорит

ученикам: «Если не обратитесь и не будете

как дети, не войдете в Царство Небесное»

(Мф. 18, 3).

Христианско-воспитательное учение

Достоевского получило многообразное воплощение в письмах, дневниках, заметках,

публицистике; наиболее глубокую разработку – в художественном творчестве, во всех

без исключения произведениях. Можно утверждать, что творчество писателя в целом

– своего рода «религиозно-педагогическая

поэма».

Так, в «Братьях Карамазовых» книга

десятая четвертой части «Мальчики» полностью посвящена детям и содержит важные

открытия в области возрастной психологии

и педагогики.

«Подросток» (1875) – в полной мере

«роман воспитания». Главный герой – вступающий в жизнь юноша Аркадий Долгорукий

– порабощен душепагубной идеей «стать

Ротшильдом, стать так же богатым, как

Ротшильд; не просто богатым, а именно как

Ротшильд». Еврейский банкирский семейный

клан Ротшильдов, обладающий несметным

состоянием и утвердившийся через международные банковские сети на вершинах

мировой финансовой власти и могущества,

дьявольски будоражит неокрепшую душу

подростка. Он считает, что «деньги – это

единственный путь, который приводит на

первое место даже ничтожество».

В статье «Дневника писателя» за 1877

год Достоевский утверждал, что «верхушка

евреев воцаряется над человечеством все

сильнее и тверже и стремится дать миру

свой облик и свою суть. <…> Мы говорим о

целом и об идее его [Ротшильда – А.Н.-С.],

мы говорим о жидовстве и об идее жиaiвneie [выделено Достоевским – А.Н.-С.],

охватывающей весь мир». О распространении этой «идеи жидовской», в том числе и

в России, – пророческие провозвестия писателя: «Наступает вполне торжество идей,

перед которыми никнут чувства человеколюбия, жажда правды, чувства христианские,

национальные <…>. Наступает, напротив,

матерьялизм, слепая, плотоядная жажда

личного матерьяльного обеспечения, жажда

личного накопления денег всеми средствами

– вот все, что признано за высшую цель, за

разумное, за свободу». Христианскую идею

«спасения лишь посредством теснейшего

нравственного и братского единения людей»

подменили звериные установки «борьбы за

выживание», безжалостная эксплуатация

«высшими» «низших»: «А безжалостность к

низшим массам, а падение братства, а эксплуатация богатым бедного, – о, конечно,

все это было и прежде и всегда, но – но не

возводилось же на степень высшей правды

и науки, но осуждалось же христианством, а

теперь, напротив, возводится в добродетель.

Стало быть, недаром же все-таки царят там

повсеместно евреи на биржах, недаром они

движут капиталами, недаром же они властители кредита и недаром, повторю это, они же

властители и всей международной политики».

В то же время, по глубочайшему убеждению писателя, «основные нравственные

сокровища духа, в основной сущности по

крайней мере, не зависят от экономической силы». Подросток – герой романа

Достоевского – постепенно освобождается

от маниакальной цели обогащения, достигаемого любыми способами. В стремлении к

праведной жизни в свете христианского идеала происходит воскрешение помертвевшей

души, «восстановление падшего человека».

В черновиках к «Подростку» охарактеризована ситуация, на почве которой вырастают идеи преступной наживы: «Треснули

основы общества под революцией реформ.

Замутилось море. Исчезли и стерлись определения и границы добра и зла. <…> Нынче

честно не проживешь». «Вся идея романа,

– пояснял Достоевский, – это провести, что

теперь беспорядок всеобщий, беспорядок

везде и всюду, в обществе, в делах его, в

руководящих идеях (которых по тому самому

нет), в убеждениях (которых потому тоже

нет), в разложении семейного начала. <…>

Нравственных идей не имеется, вдруг ни

одной не осталось, и, главное, <…> что как

будто их никогда и не было».

Писатель исследовал проблему «случайного семейства» и пришел к выводу, что

«случайность современного русского семейства <…> состоит в утрате современными

отцами всякой общей идеи в отношении к

своим семействам, общей для всех отцов,

связующей их самих между собою, в которую бы они сами верили и научили бы так

верить детей своих, передали бы им эту

веру в жизнь. <…> Самое присутствие этой

общей, связующей общество и семейство

идеи – есть уже начало порядка, то есть

нравственного порядка, конечно, подверженного изменению, прогрессу, поправке,

положим так, – но порядка».

С утратой общей идеи и идеалов также изнутри подрывается лад современной

семьи. Понятия: супружество, семья, отцовство, материнство, детство – духовно

опустошаются, становясь лишь правовыми

категориями и терминами. Отношения в

семье зачастую строятся не на незыблемом

«камне» духовно-нравственного фундамента,

а на зыбучем «песке» формально-юридической связи сторон брачного контракта, гражданско-правового договора, наследственного

права и т.п. Когда иссякает любовь и нет

глубинной духовной опоры, скрепляющей домашний очаг, то неизбежно берет верх холодно-юридический

путь расчетов, эгоистических

выгод. Семья становится ненадежной, зыбкой, «случайным

семейством» – по определению Достоевского.

«Больные» вопросы: «как и чем и кто

виноват?»; как прекратить детские страдания; как «сделать что-то такое, чтобы не

плакало больше дите» – с особенной силой

поставлены в последнем романе «великого

пятикнижия» («Преступление и наказание»,

«Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья

Карамазовы»). Среди его основных идей

– сокровенная мысль: достижение мировой

гармонии «не стоит <…> слезинки хотя бы

одного только <…> замученного ребенка».

Пытаясь найти решение проблемы защиты детей на законодательной основе,

А.Ф. Кони обращал внимание на то, что «с

детьми для юриста связан, помимо святой

задачи их защиты от насилия и нравственной

порчи, еще один из важнейших и труднейших вопросов <…> – о применении к ним

уголовной кары». Знаменитый юрист настоятельно советовал коллегам сверяться

в своих решениях с Достоевским: «Всякий,

кто захочет вдумчиво подвергать детей

карательному исправлению, не раз должен

будет искать совета, разъяснения, поучения

на страницах, написанных их <…> другом

и заступником».

В очерке «Колония малолетних преступников» (1876), созданном после посещения

детской колонии, Достоевский пришел к

выводу о том, что именно «зверски равнодушное» отношение государства и общества к молодому поколению вытравляет в

юных душах «всякие следы человечности

и гражданственности». Писатель нашел

«недостаточными» имеющиеся в арсенале государственно-юридической системы

«средства к переделке порочных душ в непорочные». Чтобы возродить искалеченные

детские души, необходимо «войти в борьбу»

с «ужасными впечатлениями», «мрачными

картинами», «искоренить их и насадить

новые» – «чистые, святые и прекрасные».

Итоги своим размышлениям писатель

подвел в романе «Братья Карамазовы».

Свои чаяния Достоевский выразил устами

«русского инока» старца Зосимы: «Если что

и охраняет общество даже в наше время и

даже самого преступника исправляет и в

другого человека перерождает, то это опятьтаки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании собственной совести.

<…> Если бы все общество обратилось лишь

в Церковь, то <…> может быть, и вправду

самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и

Церковь, сомнения нет,

<…> сумела бы возвратить отлученного, предупредить замышляющего

и возродить падшего».

Но христианской Церкви государством отводится «как бы некоторый лишь угол, да и

то под надзором, – и

это повсеместно в наше

время в современных

европейских землях».

Путь православной России должен быть иным:

«По русскому же пониманию и упованию надо,

чтобы не Церковь перерождалась в государство,

как из низшего в высший

тип, а, напротив, государство должно кончить тем,

чтобы сподобиться стать единственно лишь

Церковью и ничем иным более».

Писателя нередко называли идеалистом.

Он отвечал: «Я всего только хотел бы, чтоб

все мы стали немного получше. Желание

самое скромное, но, увы, и самое идеальное.

Я неисправимый идеалист; я ищу святынь,

я люблю их, мое сердце их жаждет, потому

что я так создан, что не могу жить без святынь». В «сбивчивое время наше <…> надо

обладать мужеством иметь свое мнение», –

замечал Достоевский. Писатель мужественно

отстаивал христианские идеалы всеми силами своей души и своего творчества.

На закате дней, обобщая все, что было

о нем написано критикой, сказано современниками, отвечая на упреки в утопизме,

Достоевский в записной книжке дал следующее самоопределение: «Я лишь реалист

в высшем смысле, то есть изображаю все

глубины души человеческой».

Мысль о личной нравственной ответственности каждого за состояние собственной души и за судьбы целого мира – одна

из важнейших в системе идей Достоевского:

«всякий человек за всех и за вся виноват,

помимо своих грехов. <…> И воистину верно,

что когда люди эту мысль поймут, то настанет для них Царствие Небесное уже не

в мечте, а в самом деле».

Согласно глубокому убеждению автора

«великого пятикнижия», заниматься социально-политическими преобразованиями

прежде христианского преобразования души

человеческой – все равно что ставить телегу

впереди лошади: «Чтобы переделать мир поновому, надо, чтобы люди сами психически

повернулись на другую дорогу. Раньше, чем

не сделаешься в самом деле всякому братом,

не наступит братства».

Писатель оставил неординарные и нелегкие для исполнения заветы: не подменять

ложными кумирами христианские идеалы и

не отдавать их на поругание; не дать «низложить ту веру, ту религию, из которой вышли

нравственные основания, сделавшие Россию

святой и великой».

За прошедшее время значимость этих

задач не уменьшилась. Жизнь подтверждает

глубокую правоту непреходящих заветных

идей Достоевского.

Его опыт по осмыслению проблем религиозно-нравственного, психолого-педагогического, социально-политического характера

– «Жажда правды и права», как формулировал Достоевский, – по-прежнему требует

серьезного освоения и может сыграть неоценимую роль в духовно-нравственном возрастании наших соотечественников, дабы они не уподобились библейским иудеям, гнавшим

«пророков в своем отечестве».

Впрочем, на взгляд Достоевского, судьба пророков – «дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много» – не

сравнима «ни с одним благополучием в

мире». Писатель любил стихотворные строки

Н.П. Огарева:

Я в старой Библии гадал,

И только жаждал и вздыхал,

Чтоб вышла мне по воле рока

И жизнь, и скорбь, и смерть пророка…

Достоевский никогда не расставался с

Евангелием, подаренным ему еще в годы

каторги женами ссыльных декабристов. Он

имел обыкновение в важные моменты своей

жизни раскрывать Новый Завет и читать

«наудачу» верхние строки открывшейся страницы. Так же он поступил перед смертью.

Евангелие, провожая писателя в вечность,

открылось на словах Христа: «Не удерживай,

ибо так надлежит нам исполнить всякую

правду» (Мф. 3, 15).

Писатель свято верил «в воскресение

реальное, буквальное, личное, и в то, что оно

сбудется на земле». Пасхальность, спасение

и воскресение «мертвых душ» – лейтмотив

художественного мира Достоевского. Его

творческий путь завершился на той же ликующей ноте пасхального попрания смерти

и утверждения вечной жизни во Христе.

Эпилог последнего романа писателя – пасхальный, возрождающий и воскрешающий.

На вопрос своих юных друзей-гимназистов:

«Неужели и взаправду <…> мы все станем

из мертвых, и оживем, и увидим друг друга»

– Алеша Карамазов

убежденно отвечает:

«Непременно восстанем, непременно

увидим и весело,

радостно расскажем

друг другу все, что было».

Устами своего любимого героя Достоевский с отеческой любовью в последний раз

напутствует молодое поколение: «Зачем нам

и делаться дурными, не правда ли, господа?

Будем, во-первых и прежде всего, добры,

потом честны, а потом – не будем никогда

забывать друг об друге. <…> Господа, милые мои господа, будем все великодушны

и смелы. <…> Все вы, господа, милы мне

отныне, всех вас заключу в мое сердце, а

вас прошу заключить и меня в ваше сердце!»

Алла Анатольевна НОВИКОВА-СТРОГАНОВА,

доктор филологических наук,

профессор,

член Союза писателей России (Москва),

историк литературы

|