|

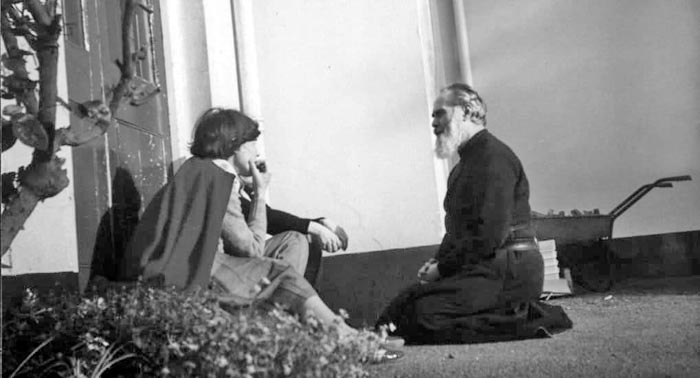

Митрополит Антоний Сурожский беседует с людьми

|

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» – сказано в Евангелии (Мф. 22:39). Почему же мы,

христиане, не можем любить ближних своих по завету Христа, как самих себя? Может, потому, что

не умеем любить себя правильно, по-христиански? Эти вопросы, прозвучавшие в конце проповеди

священника одного из храмов нашего города, словно повисли под куполом церкви, ожидая быть осознанными всеми прихожанами. Проникли они и в мое сердце. Вернее, вновь зазвучали, будоража во

мне христианскую совесть, которая из-за ложного смирения или недостаточной осведомленности в

этом богословском вопросе упорно закрывает мои глаза на деликатную тему – любовь к себе.

Вот как объясняет нам эту заповедь

Иисуса Христа митрополит Сурожский Антоний: «…Если мы не сумели себя любить,

мы не сумеем любить кого бы то ни было.

Жизнь, опыт показывает, что мы можем

одарить других только тем доверием, которое

способны дать себе, той любовью, которую

можем дать себе. Мы можем дать только то,

что у нас есть. И если у нас нет определенного отношения к себе, мы не можем иметь

этого отношения к другим. Без уважения к

себе мы и других не уважаем; без любви к

себе – правильно понятой – мы не можем

любить других» («Человек перед Богом», М.,

Паломник, 2000, с. 37).

Правильное понимание любви к себе для

меня как христианки – это, прежде всего,

любовь к образу Божьему в себе, в своей

душе, а не культивируемая в современном

обществе любовь к своему эго, воспринимаемому в основном через тело. «Когда когото любишь, – читаем далее у митрополита

Антония, – желаешь ему добра; чем больше

любишь, тем большее добро ему желаешь…

Мы желаем любимым самого высокого, самого светлого, самого радостного… Мы желаем

им вырасти в такую меру, чтобы их радость

была великая, чтобы в них была полнота

жизни. Вот с этой точки зрения надо уметь

и себя любить» (там же, с. 37). Этот великий

знаток душ человеческих указывает на то,

что мешает нам любить себя: это «некоторые

вещи в нас самих, которые нам противны,

нам не нравятся, от которых нам делается

стыдно». Он призывает нас любить себя

творчески, так, чтобы стать действительно

человеком в полном смысле этого слова,

осуществить все свои возможности. Для этого

мы должны, по его словам, принять – хотя

бы предварительно – все, что в нас есть, не

разбирая, что нам кажется хорошим или привлекательным, а просто все, без остатка. Так,

я уверена, мы проявим христианское смирение и сохраним при этом свое человеческое

достоинство. Ибо, осознавая свои страсти и

пороки, а также недостатки характера, ты не

унижаешь себя перед всеми, но признаешь

себя, по слову святителя Николая Сербского,

ниже Господа: «Никто от тебя не требует,

чтобы ты делал из себя ничтожество, только

признай уже существующую ничтожность,

что бесспорно. И когда признаешь то, что

уже есть, и исповедуешь, только тогда сможешь заложить первый камень в основание

духовного здания своей души («Толкование

заповедей блаженства», Клин, Христианская

жизнь, 2007, с. 11). В другой своей работе

святитель Николай Сербский, словно продолжая эту тему, пишет о том, что величайшим

препятствием любви является гордость. «Гордость и любовь не могут жить в одном сердце.

Для того чтобы исполнить высшую заповедь

Христа, заповедь о любви к Богу и ближнему, христианин должен искоренить в сердце

гордость. С Божьей помощью это нетрудно»

(«Семь ключей к вечной жизни», М., Никея,

2013, с. 85). Именно из-за гордости нашей,

порождением которой являются сердечная

черствость, жадность, высокомерие, презрение, брезгливость, страдают не только нищие,

обездоленные люди, которых мы встречаем

на своем пути, но и наши родные и близкие.

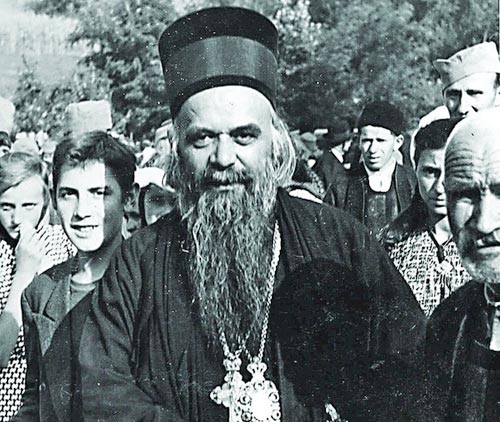

Святитель Николай Сербский

|

Святитель Николай Сербский в той же своей

работе очень образно заметил, что «современный мир страдает от каменных сердец

людей, которые говорят: “Нет больше в мире

любви, нигде больше нет любви”, не замечая,

что вся вселенная, словно корабль, плывет

в океане любви. Они отрицают то, чего не

находят в самих себе» (там же, с. 188).

По слову преподобного Максима Исповедника, «начало всех страстей есть самолюбие,

а конец – гордость. Самолюбие есть безрассудное любление тела. Отсекши его, отсек и

все страсти, кои от него. Когда отвергаем

самолюбие – матерь всех зол, тогда вместе

с ним отторгается и все, что из него: ибо,

когда его не будет, тогда никакой вид или

след зла не может уже устоять в нас».

Каждый человек хочет стать лучше,

развиваться, добиваться успехов в учебе,

спорте, в трудовой деятельности. Средств

достижения положительных результатов на

этом пути очень много. Одно из самых популярных сегодня – самосовершенствование

посредством различных психологических

практик, тренингов личностного роста, которое, на мой взгляд, уводит человека от цели

христианской жизни, ибо ведет к достижению

только личного благополучия. Православие

учит иному. Само разобщение между людьми,

необходимость выстраивания «оптимальных

отношений» с ближними, когда во главу угла

ставится забота о собственном душевном

комфорте, есть уже признаки нашей глубокой

поврежденности. Именно с ее лечения нужно

начинать решение проблем взаимоотношения

между людьми, учиться любить ближних.

Только собственными усилиями человек

не может достичь совершенства, ибо, по

святым отцам, «всуе трудится зиждущий, если

Бог не созиждет». А вот когда, по слову святителя Николая Сербского, «человек избавляется от злого ветра гордыни, тогда в душе

его наступает тишина, и в душу его вступает

Дух Святой. А когда Дух Святой войдет и

вселится в душу, Он выстраивает райскую

пирамиду целиком по Своему разумению и

Своей воле, только под вывеской человека»

(«Толкование заповедей блаженства», Клин,

Христианская жизнь, 2007, с. 10–11). И это

уже не самосовершенствование, а духовное преображение – изменение и мыслей,

и чувств, и желаний по евангельскому образу.

Такому подвижнику Христову уже не кажется

недостижимой заповедь Господа: «Нет больше

той любви, как если кто положит душу свою

за друзей своих» (Ин. 15:13), ибо он в состоянии, пусть на время, «отложить» душу

свою, поступиться приятными чувствами и

желаниями ради того, чтобы принести пользу

ближнему своему. Согласно учителям Церкви

Христовой, «исполненный Духа Святого имеет

мир с ближними, ибо не только сам он никогда не враждует против них ни словом, ни

делом, но еще заботится о том, чтобы и они

не имели неприязни к нему. А потому делает

все возможное с его стороны, чтобы только

сохранить мир с ними» («Добротолюбие избранное для мирян». М., Изд. Сретенского

монастыря, 2011, с. 308).

«Вы – свет мира… Так да светит свет

ваш пред людьми, чтобы они видели ваши

добрые дела и прославляли Отца вашего

Небесного», – вдохновлял Господь Своих

учеников, указывая и всем нам – Своим последователям и в нынешнем веке – высокий

духовно-душевный ориентир. И здесь нет,

по-моему, противоречия другому высказыванию Иисуса Христа о душе: «Любящий душу

свою губит ее, и ненавидящий душу свою в

мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Ин.

12:25). Ибо целостный человек, раскрывший

в себе образ Божий и полюбивший его, не

может не возненавидеть плотские желания

своей души, увлекающие ее во грех, борется

с ними, умирая для всего мирского…

Преподобный Максим Исповедник

|

«Исполненный Духа Святого имеет глубокий мир с собою, ибо совесть не беспокоит

его ни за какие худые дела, порочные страсти

не волнуют его, зависть не мучит его; если

же он когда согрешит в чем-нибудь, то тотчас

раскаивается перед Богом, старается загладить

содеянное им зло и, твердо веруя в благость

Господа и очистительную силу пролитой за нас

крови Спасителя, утешает себя мыслью, что

Бог простит его согрешения, и потому бывает

спокоен в душе своей. Вместе с миром Святой

Дух изливает в сердце верующего радость (см.

Рим. 15:13). Но это не такая радость, какую

имеют смеющиеся ныне; она не плотская,

а духовная. И, во-первых, исполненный Духа

Святого радуется о Господе, созерцая неизреченные Его совершенства, которые, каждое в

отдельности и все в совокупности, составляют

неизглаголанную красоту; во-вторых, радуется

он о спасении своем, живо представляя себе

ту бездну греха и мучения, из которой избавил его Господь по великой Своей милости;

наконец, радуется он, воображая те великие

блага, которые уготовил Бог любящим Его и

которых он надеется вкусить некогда в Царстве Небесном…» («Добротолюбие избранное

для мирян». М., Изд. Сретенского монастыря,

2011, с. 309). Этот мир с самим собою и с

ближними, духовная радость – и есть Царство

Божие внутри нас. Это такая область нашего сердца, где царствует любовь, о которой

говорил апостол Павел: не пристрастная, не

та любовь, которой мы выбираем любимых и

отказываем нежеланным, а та любовь, которая,

как солнце Божие, светит и на добрых, и на

злых, потому что хочет добра всем. Такой

любовью, отнюдь не эгоистичной, мы любим

себя не больше, чем своих ближних, потому

что она открывает нам глаза на образ Божий

как в ближних наших, так и в самих себе…

«Разве вы не знаете, что вы – храм Божий,

и Дух Божий живет в вас?» (1 Кор. 3:16) –

напоминает нам через века апостол Павел.

Это ли не призыв к правильной христианской

любви к себе?

Конечно, чтобы тот зачаток любви, который есть у каждой человеческой души,

вырос в меру Божьего Царствия, надо много

потрудиться. «Мы должны относиться к себе,

как художник относится к материалу, – пишет

митрополит Антоний Сурожский, – принимать

в учет все свойства этого материала и на

основании этого решать, что можно сделать…

Так и человек, не отвергая в себе ничего,

трезво, смиренно принимая себя, какой он

есть, должен одновременно иметь

высокое представление о Человеке, о том, чем он должен стать,

чем он должен быть. И сверх

того – и это чрезвычайно важно – нужна готовность бороться,

готовность побеждать, готовность

творить ту красоту, которую он

задумал или в которую поверил… Подвигом, вдохновением,

упорным трудом строится человек; и человек должен себя так

любить, так ценить, так уважать

свое достоинство человеческое,

чтобы понимать: нет такого

усилия, которое не стоило бы

приложить для того, чтобы стать

достойным своего человеческого

призвания» («Человек перед

Богом», М., Паломник, 2000,

с. 38–39). Подробнее о высоком

представлении о Человеке читаем в другой работе митрополита

Сурожского Антония: «Человек

для неверующего – это предел

как бы эволюционного развития,

которое, конечно, может продолжаться, но продолжаться по

той же линии. Для нас, христиан,

представление о человеке несколько иное. Для нас человек,

в полном смысле этого слова,

может быть понимаем только как

Господь Иисус Христос, то есть

как Богочеловек, как человек,

у которого есть не только земное

измерение, но измерение также и небесное.

Человек атеистического мира существует как

бы в двух измерениях: времени и пространстве. Человек, каким видит его христианин,

имеет еще одно измерение – Божественное.

Христос нам показывает емкость человека, его

изумительную глубину, изумительный размер.

Ведь подумайте: если действительно, как мы

верим, Бог мог стать человеком в полном

смысле этого слова и одновременно Человек

Иисус Христос не стал сверхчеловеком, не стал

существом иным, не похожим на других людей

по человечеству Своему, это говорит нам о

том, что человек в себе имеет такую глубину,

такую широту, что он может вместить Божество» («У нас есть, что сказать о человеке»,

М., Изд. Сретенского монастыря, 2008, с. 16).

Не об этом ли говорит нам Господь в

евангельской притче о талантах? Учителя

Церкви Православной заверяют нас, что

этой притчей Христос призывает чад Своих

потрудиться на собственной душевной ниве,

чтобы развить заложенные Творцом в каждого человека дарования. Чтобы наше человеческое достоинство воистину возросло до

Богочеловеческого! Время Великого поста как

раз и дает нам такую возможность работы

над собой, чтобы глубже заглянуть в себя,

познать свои слабости и обрести решимость

изжить их. Это воистину спасительное время

всеобщего духовного очищения и освящения.

Из этого следует сделать вывод о том, что

любить себя по-христиански – значит, быть

ответственным, стать ответственной личностью. То есть быть готовым лично предстать

пред Богом, предстать в лучшем свете. Ибо

ответственность в религиозном понимании –

это ответ человека на призыв Божий, на

призыв стать со-творцом Богу в этом мире!

А это значит – исполнить предназначение

своей души и стать счастливым! А когда ты

счастлив, для тебя становится естественным –

делиться своим счастьем с другим. И неважно, кто окажется этим другим – друг,

сосед, брат, сват, коллега или бомж на твоем

пути к Храму…

Мы все хотим, чтоб нас любили,

Чтоб почитали и хвалили,

Коль нет любви к самим себе.

Тщеславием себя мы тешим,

Что мы достойны, что успешны,

Да только счастья нет в судьбе.

Когда духовно прозреваем,

Свою гордыню побеждаем –

Бог помогает нам в борьбе:

Пороки изживаем, страсти,

Другие горькие напасти

И учимся себя любить.

Надежду, веру укрепляем,

Дух Святый во Христе стяжаем,

Чтоб храм в душе нам сотворить.

Когда мы в этом преуспеем,

То полюбить себя сумеем

И будем всем любовь дарить…

Надежда ГЕОРГИЦА,

г. Тюмень

|